東京都千代田区に『神田神保町』という町があります。

この地域には、昔から書店や出版社、特に古書店が多く立ち並んでいます。

私が神保町を知ったのは、高校1年生、1993年(平成5年)でした。

当時、九段下にある高校に通っていて、

靖国通りを神田方面へ歩き、俎板橋(まないたばし)を渡り、

当時すでに廃墟のような佇まいだった「九段下ビル」を横目に進むと、

大小の多くの書店が集まる、神保町に到着します。

あれから30年以上が過ぎ、今はスマホで、しかもデジタルで本が購入できる時代です。

書店数もだいぶ減少してしまいました。

しかし、本屋さんの良さは、実際に手に取って品定め(立ち読みともいう)できるところ。

本日は、本を物色するため、神保町界隈をお散歩しました。

神保町へのアクセス

最寄り駅は、東京メトロ神保町駅。

JRだと、御茶ノ水駅か水道橋駅がアクセスしやすいかと。

→神田神保町という名前ですが、神田駅からはやや歩くのでおすすめしません。

また、御茶ノ水、水道橋方面からは、坂を下って神保町へ到着します。

帰りは上り坂となるため、要注意です!

本日は、御茶ノ水駅から南へ下り、神保町を目指します。

御茶ノ水駅周辺

JR御茶ノ水駅の南側、駿河台と呼ばれる地区には大学や病院などの施設が多くあります。

また、楽器を扱うお店が点在し、たくさんのギターが並べられているのをよく見かけます。20年くらい前に、ウクレレを買ったことがあるのですが、、、今は押入れで眠っています。

そんなビルの谷間にちょっと目を引く建物があります。ニコライ堂です。

ニコライ堂

ニコライ堂は、正式名称を『東京復活大聖堂』といいます。

1891年に完成した日本最大のビザンティン様式の教会であり、関東大震災や戦後の復興を経て、今日も重要文化財として保存されています。

10人未満なら、予約不要で見学ができるそうなのですが、、、

こちらの教会は、信者でない人が気軽に参拝できるような施設ではありません。

内部を見学したい方は、心して行ってください。

敷地内へは自由に入れますので、外観や建物の装飾を眺めるだけでも、十分楽しめますよ!

東京復活大聖堂(ニコライ堂) – 日本ハリストス正教会教団 東京復活大聖堂 公式サイト

さらに進むと、小さな神社が現れます。『太田姫稲荷神社』です。

太田姫稲荷神社

『太田姫稲荷神社』は、1457年に創建され、太田道灌の娘が天然痘から回復したことに感謝して建立された神社です。

1931年にJR総武線の建設に伴い、神社の大半の土地が収用され、現在の位置に移転されました。

非常にこじんまりとした神社ですが、周囲の喧騒を跳ね除ける凛とした雰囲気と、厳かな空気に包まれています。

夏に来ると、なぜか涼しい感じがするんですが・・・私だけかなぁ。

御茶ノ水の北には『神田明神』と『湯島天神』

神保町の西には『靖国神社』と『東京大神宮』

周囲に、大規模な有名神社がたくさんある中で、太田姫稲荷神社は穴場スポットです!

靖国通りから神保町へ

御茶ノ水から靖国通りへ出ました。

この辺りは『神田小川町』と呼ばれ、スポーツ用品店の多い地域です。

ここから西へ進むにつれ、古書店が増えてきます。

御茶ノ水からここまで、大した距離ではないのですが、

楽器店街→スポーツ用品店街→古書店街

と変化していきます。

東京(江戸?)は、もともとは小さな町が点在していたのでしょうが、

それがどんどん大きくなっていき、融合して、今の大きな街になったのだと思います。

なので、何気なく歩いていて、急に雰囲気が変わることがあります。そんなときは、

「あ。町が変わったんだな」

と思うのです。

三省堂書店神保町本店

この写真の奥、建設中のビルは『三省堂書店 神保町本店』

2022年3月に建物老朽化のため営業終了し、現在建て替え中です。2026年春ころ完成とのこと。

老朽化といっても、1981年竣工だったそうで、そんな古い印象はなかったんですが・・・。

でも、お手洗いの便器が、ワインレッド色で、「昭和っぽいな」と感じたことがあったかも。

現在三省堂は、靖国通り沿い神田小川町に仮店舗を構えて元気に営業中です。

すずらん通り

建て替え中の三省堂の南側にある、すずらん通りを歩いてみます。

まず、通りに入って右側、貫禄のある店構えが目を引く『文房堂』です。

文房堂

『文房堂』(ぶんぽうどう※ボウではなくポウ)は、総合画材店で、創業は1887年(明治20年)です。

日本で初めて油絵具を製造・販売した店舗として知られています。

専門的な画材だけでなく、文房具や雑貨も取り揃えているので、普段使いのものや、ちょっとしたプレゼントを探すのに重宝しています。

このあたりは、第二次世界大戦の戦火を免れた地域なのですが、文房堂は、さらに関東大震災にも耐えた歴史的な外観が特徴の建物です。

1922年に竣工した鉄筋コンクリート製の建物です。

東京堂書店

文房堂からさらに進むと、『東京堂書店』

1890年創業とのことですが、店構えは現代風でおしゃれな佇まいです。

以前はカフェも併設されていましたが、2024年2月に閉店してしまいました。

1階から3階まである大型店で、取り扱うジャンルや品ぞろえも豊富です。

なので、神保町に来たら必ず立ち寄る店の一つです。

神保町移り変わり

神保町に限らず、東京都内の商業地区は非常に移り変わりが激しく、、

お目当ての店が見つからないと思ったら、全く違う店に代わっていたりすることが多々あります。

こちらもそう。以前、ここには『すずらん堂』という書店がありました。

外のワゴンには、戦前戦後の写真集がよく並べらていて、、、

1階のフロアは、半分は漫画(ちょっと変わったものが多かった)や小説などの一般的なもの。

残りの半分はグラビアやセクシーな写真集で埋め尽くされていたなぁ。

外のワゴンに掘り出し物が多く、私の人生で一番お金を落とした書店でした。

今は、『魚金』という、神田に多くある居酒屋さんになってしまった。無念。

ちなみに、魚金の隣が更地になっていましたが、

ここは以前『ろしあ亭』と、自称日本初の餃子店『スヰートポーヅ』があった場所でした。

こちらは、すずらん通りの北側にある路地。

奥の店は、かつて『ミロンガヌオーバ』という喫茶店でしたが、移転したそうで、違う店舗に変わっていました。

この界隈は、老舗の喫茶店や、カレー店が非常に多い地区でもあります。

が、ただいまお昼時で、有名店は長蛇の列になっており、

本日のランチは写真手前の店『Baan Nipa』でパッタイとトムヤムクンをいただきました。

パッタイは、ナンプラーの風味が程よく、クセがないので食べやすいです。

トムヤムクンは、魚介の出汁が効いていて、酸っぱい&辛い味付けが、本番タイを思い起こされる味でした。

どちらもとても美味しく、路地裏で混雑していないので、また行ってみたいお店でした。

移り変わりの激しい東京ですが、一歩路地に入ると、古い町並みを思い出させる建物が散見されます。

こちらは、『ビストロアリゴ』 看板に「氷 三亀商店」とありますので、昔は氷屋だったようです。

残念ながら、営業時間前であったため、中の様子は分かりませんでしたが、調べてみると、かなりお洒落にリノベーションされているようです。

人気店のため、予約して行ったほうが良いとのこと。

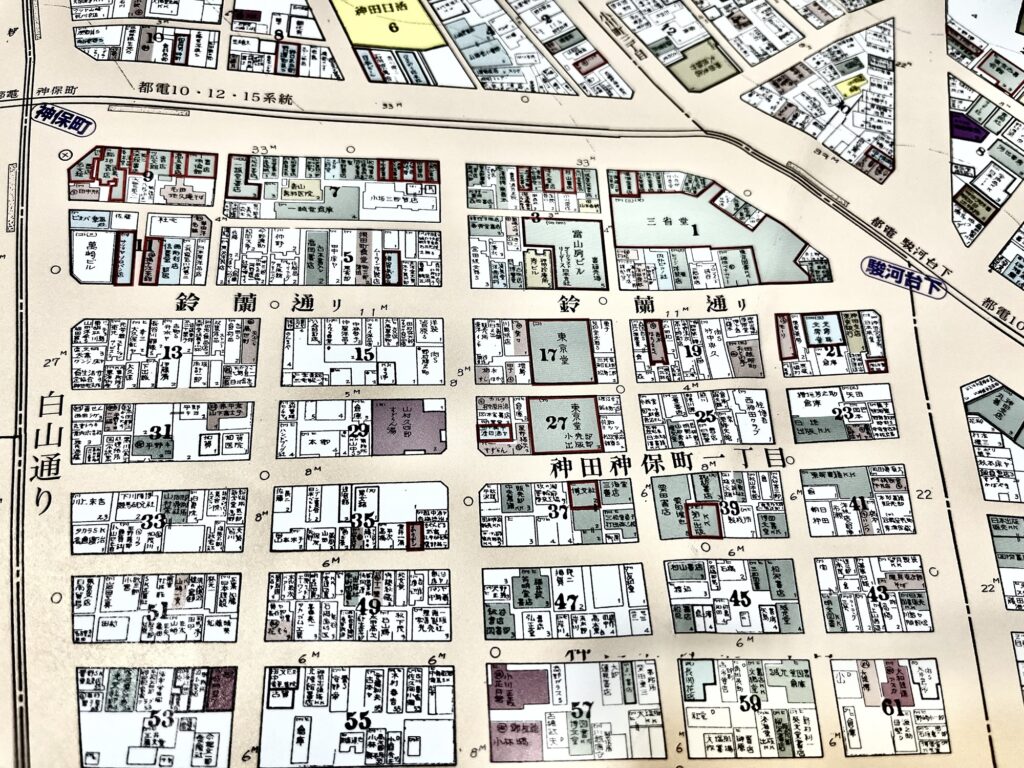

実はわたくし、このような神保町界隈の古い地図を持っておりまして、、、。

これを見ながら、現在の街を歩き、移り変わりを感じるのは、たいへん心躍るひと時です。

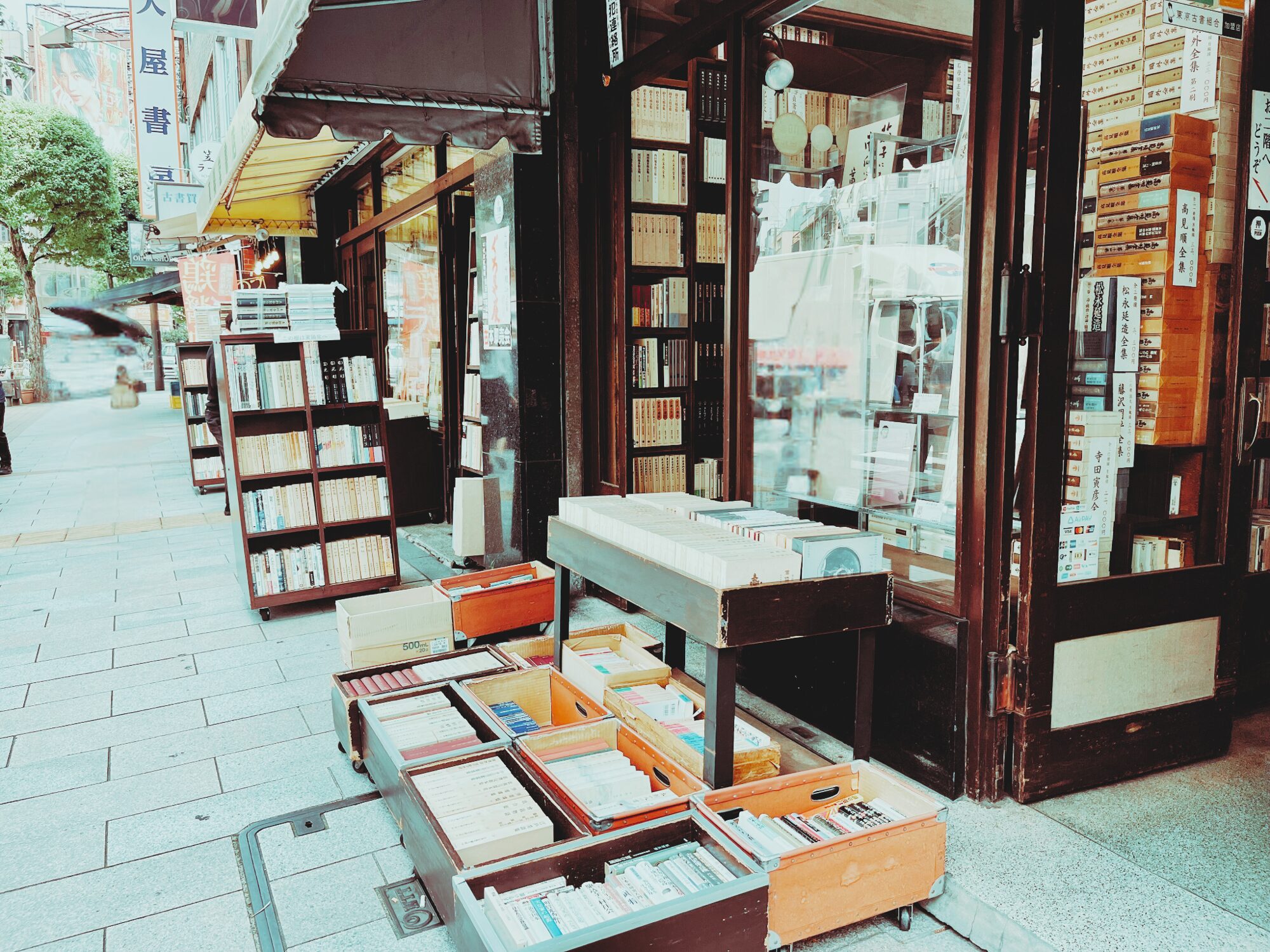

神保町の書店いろいろ

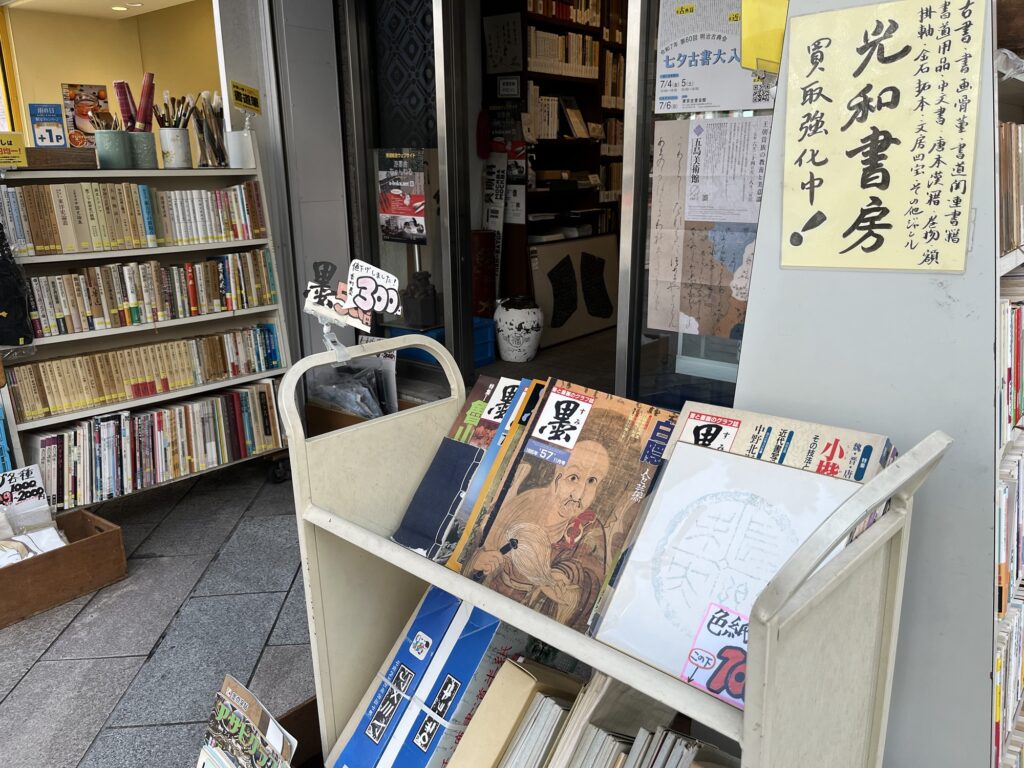

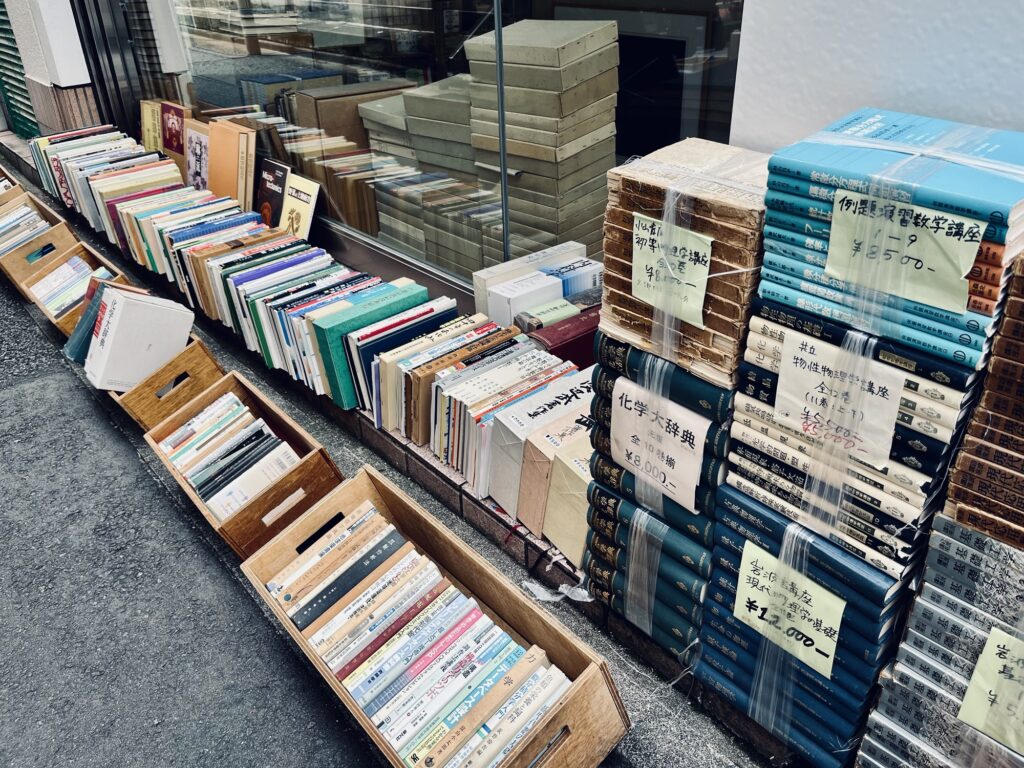

すずらん通りや靖国通りにある小さな書店をいくつか物色しましたので、紹介したいと思います!

古書店の楽しみ方

だいたいどの店舗も、店の前にお手頃価格な商品が並びます。

雨の日は、これらは店内にかたされたり、カバーがかぶせられたりするので、できれば天気の良い日に訪れたいですね。

また、外にはリーズナブルで大衆受けする本が多いのですが、店内に入ると、専門書や貴重な文献などがあり、これらはプレミアがついてかなり高額なものもあります。

値段をよく見てからレジに向かってください。

また、これらの本は大変古く、装幀が脆くなってしまっているので、手に取るときは破れないよう細心の注意を払うようにしています。

そして、、、

仕方がないことなのですが、店内がホコリ臭いことが多々あります。

アレルギー性鼻炎の方は、お気を付けください。

虔十書林

猫のマークが目を引く、『虔十書林』(けんじゅうしょりん)

店の前には、一般的な小説のほか、映画のパンフレットなども置かれています。

店内は、ほとんどの商品が透明なフィルムで包まれていて、中を見ることはできません。

色々なジャンルの商品がありますが、映画や映像関係のものが多いように感じます。

もともとは、板橋にあり、2001年に神田へやってきたそうです。

何度か移転し、現在のすずらん通りのお店は2019年からだそう。

「虔十」ってなんて意味なんだろう?と調べると、

「虔十公園林」という宮沢賢治の童話があるそうで、それが店名の由来のようです。

宮沢賢治の本も多く扱っているのはそのためのようです。

magnif

今回、こちらのお店の前を通り、外国人のお客さんが非常に多くおどろきました。

ファッション誌などの雑誌を専門に扱っている『magnif』

日本や諸外国の古いファッション誌が、外国人観光客にも人気のようです。

店内が混んでいたので、中には入らなかったのですが、

洋服のデザイナーさんや、美容師さんなどには、ほしいものがたくさんあるお店ではないかと思いました。

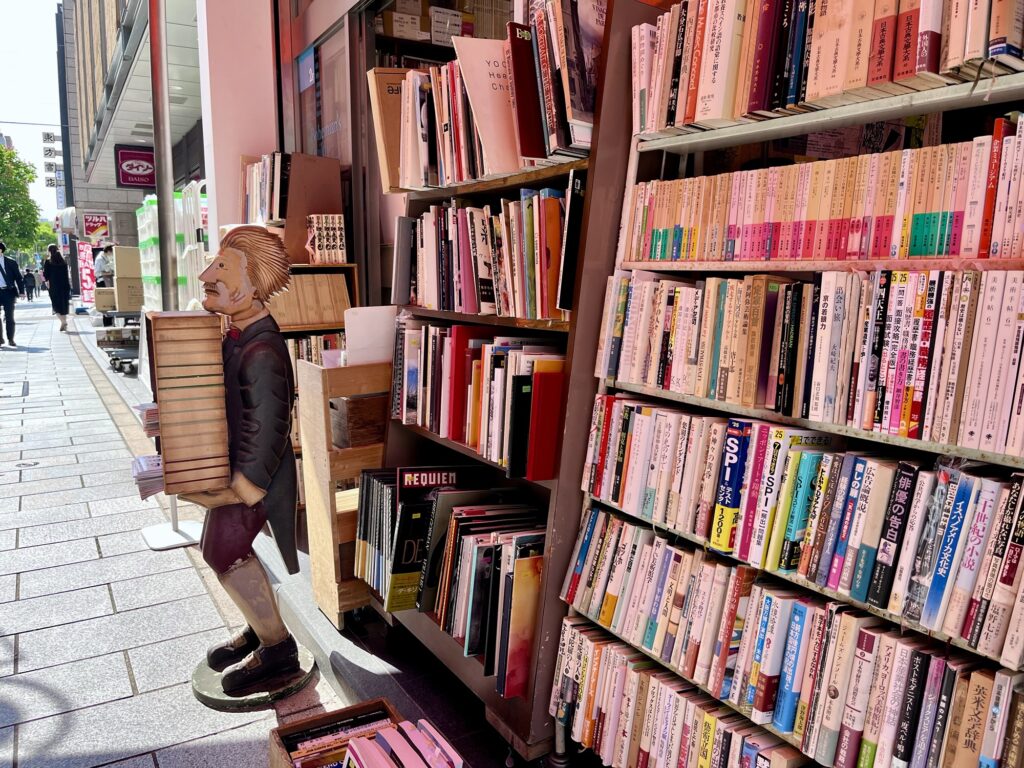

Bohemian’s Guild(夏目書房)

本を運ぶ男性のオブジェが目印の『Bohemian’s Guild』

アートギャラリー併設の店舗で、お洒落な店名ではあるものの、大正9年に池袋で開業したという老舗。

アート関連の書籍や写真集を多く揃えています。

私は以前、こちらで物色していると、

「歌川国芳」の浮世絵の作品集を発見し、購入したことがあります。

たしか、2冊気に入ったものを見つけたのですが、そのうち1冊が貴重な書籍だったらしく、数万円の値札が付いており、

「古書店では値段を確認してから購入しよう」

と戒めたのです。

もちろん高価なほうは、私の財力では購入できませんでした。

今回は、昭和38年の少年マガジン(当時の低価40円)が4000円ほどで販売されていました。

大久保書店

靖国通り沿いにある、丸い窓が目印の『大久保書店』

「丸い窓が目印」と書きましたが、かつてこちらは11軒長屋で、このタイプの店舗が11軒連なっていたのです。

これらは、関東大震災後、大正時代末に「震災復興住宅」として建てられた耐火建築だそうです。

私が神保町に始めて来た平成5年のときでさえ、だいぶ取り壊されてしまっていましたが、

現在は大久保書店のみになってしまいました。

さて、こちらの店舗は、地質学や古生物学などが専門だそうです。

いつも、建物の外観を眺めて感慨にふけっているだけだったので、次回来たときはいろいろ物色してみようと思います。

村山書店

店舗が改装されてしまいましたが、11軒長屋時代から続く『村山書店』

看板にもあるように、建築工学をはじめ、理化学系の書籍が専門で、カメラやガイドブックなども取り扱っています。

こちらでは、学生時代に化学辞典を、とても綺麗な状態でなおかつ格安で購入しました。

最近は何でもネットで調べられるようになってしまいましたが、この化学辞典は、今でも私の部屋に置いてあります。

こちらは、アジア系の、特に中国の書籍を多く扱う『内山書店』

1917年、上海で本を売り始め、1968年に神保町へ移転してきたそうです。

アジアの歴史的な書籍はもちろん、中国のライトノベル的な本や漫画、日本の書籍の中国語版などを取り扱っているようです。

中国語やアジア圏の言語や文学に興味のある人には、とても楽しめるお店のようです。また、アジア圏の観光客にも人気のようで、内山書店を目的に神保町へ来る外国人観光客も多くいるそうです。

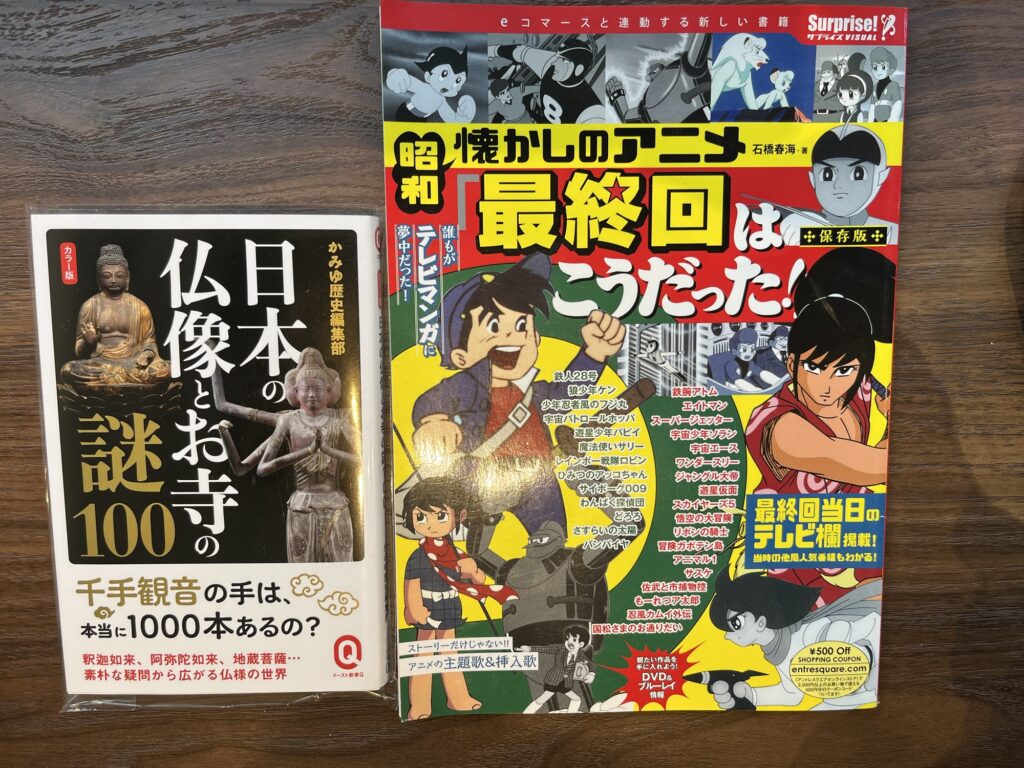

今回は、これらの本を購入しました。

左は、お寺巡りをするのに参考になるなと思って購入。

仏教や仏像の基本的な説明から、ちょっと変わったお寺の紹介などがあって、行ってみたい!!と思うお寺が何社かありました。

右は、職場の上司のおみやげに。昭和を過ごした少年が絶対に気に入る1冊です。

これらは、古書ではなく、『自由価格本(バーゲンブック)』という、書店で独自に価格設定できる本です。

古本や古着など、「誰か知らない人が使ったものが苦手」なひともいると思います。

そんなかたには、自由価格本はおすすめです!

多少劣化(在庫期間が長かったためなど)していることもありますが、誰の手にも渡っていない新品同様の本です。

神保町の書店でたまに出会うことがありますので、お宝を探しに行くのも楽しいですよ~!

おわりに

今回は、お茶の水から神田神保町を歩いてみました。

神保町は、戦火を免れ、古い家屋や商店が残る地域でしたが、それも段々と新しい建物へ移り変わっています。

しかし、昔ながらの古書店や、喫茶店など、姿を変えながらもまだまだ元気に営業を続けているお店もたくさんあります。

ぜひ、足を運んでみてください。

帰りは、昌平橋を渡り、秋葉原へ出て帰りました。

コメント